- 特集

- 2025.05.14

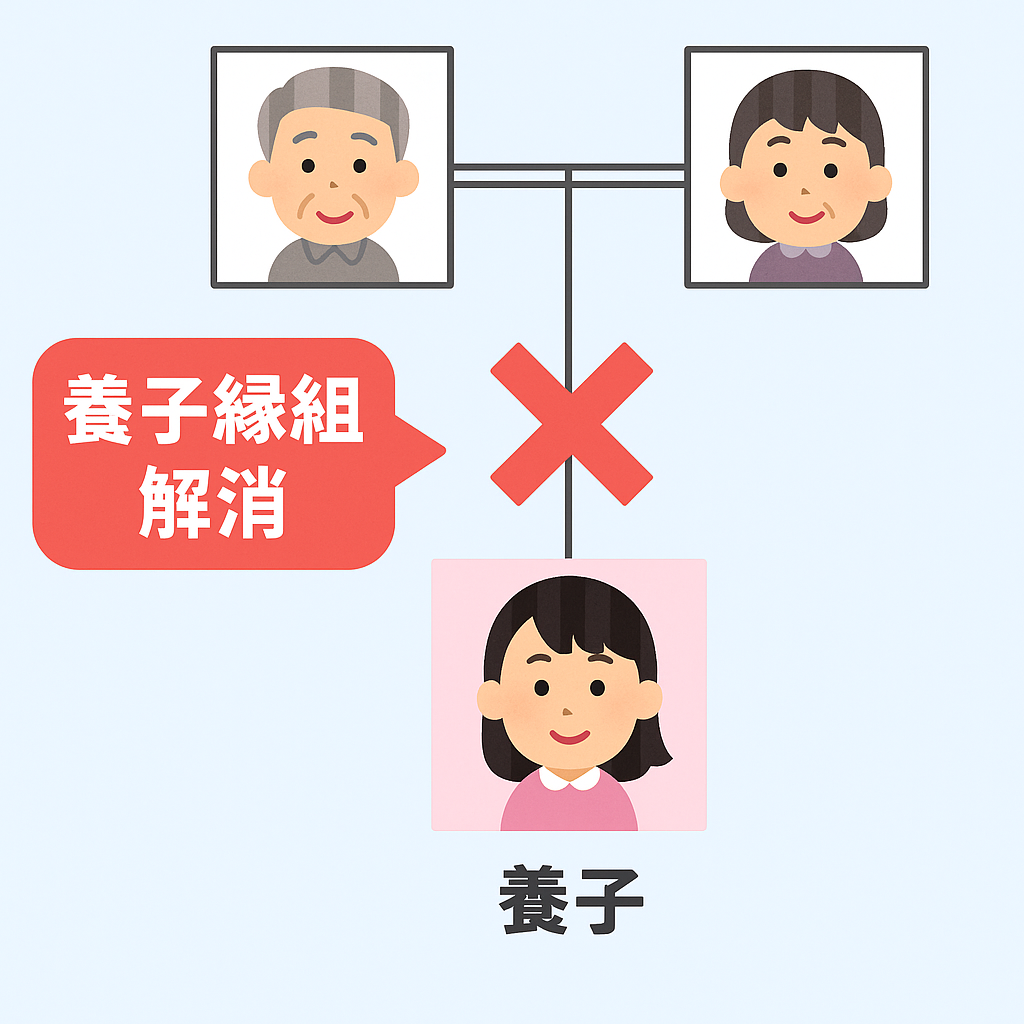

養子縁組を解消する方法とは?拒否された場合の対処法や相続の影響まで解説

結婚相手に子どもがいる場合、養子縁組をすることがあります。

法律上の養親・養子関係が成立すると、養親は養子に対して扶養義務を負い、養子も法的に親子として相続権を持つことになります。仮に結婚相手と離婚したとしても、養子との関係は自動的には切れません。

たとえば、離婚後も扶養義務が残ることがあり、養育費の請求を受ける可能性があります。また、将来的にあなたが亡くなったときには、養子が法定相続人となり、財産を相続することになります。

こうした法的なつながりを断ち切るには、養子縁組の解消、つまり離縁の手続きが必要です。ただし、離縁を希望しても、養子本人や実の親が同意しないケースもあり、簡単には進まないことも。

養子縁組の解消手続きや、同意を得られなかった場合の対応方法、相続への影響について、わかりやすく解説していきます。

目次

養子縁組をやめるとどうなる?

そもそも養子縁組の解消とは?

結婚相手に連れ子がいる場合、その子どもと養子縁組をすることは珍しくありません。養子縁組をすることで、法的には親子関係が成立し、たとえ血縁関係がなくても、扶養義務や相続権など、実の親子と同じような法律上の権利義務が発生します。

ただし、結婚生活が破綻して配偶者と離婚したとしても、養子縁組を解消しない限り、養子との親子関係は継続します。つまり、あなたが配偶者と別れたあとも、その子どもとは引き続き法律上の親子であり続けるということです。

この関係が続くことで、思わぬ負担やトラブルの原因となることがあります。そのため、離婚後の状況や今後の人生設計によっては、養子縁組の解消を検討する必要があるかもしれません。

解消しない場合に残る法律上のつながりとは

養子縁組を解消しない限り、親としての責任はそのまま残ります。たとえば、離婚後に元配偶者から養育費を求められた場合、あなたには支払い義務が生じることがあります。また、養子が成人していたとしても、経済的に困窮していれば扶養義務が問われる可能性もあります。

さらに問題になるのが、相続の場面です。養子は法的にあなたの子どもと見なされるため、遺言がない限り、他の実子と同じように法定相続人となります。あなたが亡くなった際には、養子にも遺産を受け取る権利が発生し、それが原因で実子と養子の間にトラブルが起きることもあります。

また、養子があなたより先に亡くなった場合でも、あなたがその遺産を法定相続人として受け取る立場になることがあります。つまり、どちらが先に亡くなるかによっても、予期せぬ相続の問題が生じる可能性があるのです。

家族の構成や今後の生活環境によっては、「親子関係を形式的に残しておくべきかどうか」を一度立ち止まって考えることが大切です。法律上のつながりが続くことで発生するリスクを知ったうえで、対応を検討する必要があるでしょう。

養子縁組を解消できないケースもある?

養子縁組をやめたいと思っても、必ずしもすぐに解消できるとは限りません。養子縁組を解消するには、まずは養親と養子の双方の合意が必要です。合意が得られれば、「協議離縁届」を作成して役所に提出することで、離縁が成立します。これが一般的な「協議離縁」です。

ところが、相手が離縁に同意しない場合は、家庭裁判所を通じて「離縁調停」や「離縁訴訟」といった法的手続きに進む必要があります。調停では中立的な第三者である調停委員が間に入り、話し合いが行われますが、調停はあくまで合意を目指す手続きです。最終的に相手が首を縦に振らなければ、離縁は成立しません。

調停が不成立となった場合、最終的には「離縁訴訟」を起こして、裁判所に判断を委ねることになります。ただし、裁判で離縁を認めてもらうには、民法上で定められた正当な理由が必要です。具体的には、相手による悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他親子関係を継続しがたい重大な事由がある場合などに限られます。

つまり、「離婚したから」「相続させたくないから」といった事情だけでは、裁判所が離縁を認めるとは限りません。裁判に進むには法的根拠をしっかり準備する必要があり、手続きや証明責任も伴うため、専門家のサポートが欠かせません。

さらに厄介なのが、養子または養親が亡くなってしまったケースです。この場合は、生前に養子縁組を解消していなければ、当然ながら相続が発生します。たとえその後に家庭裁判所の許可を得て離縁できたとしても、すでに発生した相続の効力は消えません。

たとえば、「自分の財産を連れ子に渡したくない」という事情がある場合、その希望を実現するには、生前に正式な手続きで養子縁組を解消しておく必要があるのです。後回しにしていると、取り返しのつかない事態になることもあるため、慎重かつ早めの判断が求められます。

養子縁組を解消したら戸籍や名字はどう変わる?

養子の名字は元に戻る?

養子縁組を解消すると、基本的には養子は元の姓に戻ることになります。ただし、養子縁組の期間が7年以上に及んでいた場合には、離縁から3か月以内に届け出を行うことで、これまで使用していた姓を引き続き名乗ることも可能です。

そのため、戸籍に記載される名前が変わるかどうかは、離縁のタイミングやその後の手続きによって異なります。特に社会人や学生などで姓が変わることに支障がある場合は、早めに対応を検討することが大切です。

養子の戸籍はどこに移るのか

養子縁組中は、養子は養親の戸籍に記載されていますが、離縁が成立するとその戸籍からは除かれます。その後は、元の戸籍に戻るか、あるいは新たに独立した戸籍を作成するかを選ぶことになります。

これは結婚後に離婚した配偶者が元の姓に戻るケースと似ており、本人の意向や状況によって判断されます。特に未成年の養子の場合は、実父母の戸籍に戻ることが一般的です。

養親の戸籍への影響はある?

一方で、養親側の戸籍にはどういった影響があるのでしょうか。養子が戸籍から除かれることで、「〇年〇月〇日 養子縁組解消」といった記載が残ります。

それ以外の変更はなく、養親の戸籍が無効になるようなことはありません。戸籍上の形式的な記録が残るだけで、その他の家族構成には直接的な影響はありませんので、ご安心ください。

養子縁組を解消するまでの手続きと進め方

解消手続きのステップと必要書類

養子縁組を解消するには、まず協議による離縁を試みます。養親と養子の双方が合意すれば、「協議離縁届」を作成し、役所に提出することで離縁が成立します。このとき、当事者の署名押印に加え、証人2名の署名も必要です。

協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、合意に向けた話し合いを進めてくれます。それでも合意に至らないときは、「審判離縁」や「裁判離縁」へ進みます。

裁判で離縁を認めてもらうには、民法で定められた法的な理由が必要です。たとえば、養子による悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他親子関係を継続できない深刻な理由などがこれに該当します。

判決が確定したら、「確定証明書」とともに「判決書」を役所へ提出することで、離縁が正式に成立し、戸籍が更新されます。

解消できるのはいつから?タイミングの見極め

養子縁組を解消したいと考えても、いつでも自由にできるわけではありません。基本的には、当事者双方が健在であることが前提となります。万が一、養子または養親のいずれかが亡くなってしまうと、その時点で相続が発生してしまいます。

亡くなったあとに離縁を申し出ても、「死後離縁」という制度で家庭裁判所の許可を得れば形式上は解消できますが、すでに発生した相続の効果を取り消すことはできません。

したがって、相続によるトラブルを未然に防ぎたい場合は、両者が健在なうちに離縁の手続きを進める必要があります。気持ちの整理がつかないまま時間だけが経過してしまうと、いざというときに後悔する可能性もあるため、早めの判断が重要です。

スムーズに進めるための注意点

離縁を急ぐあまり、相手の署名を無断で書いて届け出を提出するような行為は絶対に避けてください。これは「私文書偽造罪」や「公正証書原本不実記載罪」といった犯罪に該当するおそれがあり、届け出自体も無効となります。

また、手続きがスムーズに進まない場合や法的な判断が必要な場面では、早い段階で弁護士に相談するのが安心です。専門家に相談することで、無理のない手順で、かつトラブルを最小限に抑えながら離縁を進めることができます。

養子縁組の解消に相手が応じないときは?

養子が反対している場合の対応策

養子縁組を解消したいと考えても、養子本人の同意が得られない場合、話は簡単には進みません。養子が15歳以上であれば、本人の意思が法的にも重要視されるため、まずは直接話し合いの機会を持ち、理由や背景を丁寧に伝えることが第一歩です。

もし話し合いがうまくいかず、同意が得られない場合は、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てることができます。調停では、第三者である調停委員が間に入り、中立の立場から双方の意見を聞きながら合意を目指します。

それでも解決に至らない場合、最終的には「離縁訴訟」として裁判に持ち込むことになります。ただし、裁判で離縁が認められるには、相手による悪意の遺棄や長期間の生死不明など、民法で定められた法的な理由が必要です。

単に「もう関係を続けたくない」「相続させたくない」といった理由だけでは、裁判所が離縁を認めるとは限らないため、十分な準備と証拠が求められます。感情だけではなく、法的根拠に基づいた主張が必要になるため、こうした場面では弁護士のサポートが欠かせません。

また、養子が15歳未満である場合は、養子本人ではなくその実父母(つまり法定代理人)との話し合いが必要です。養子が未成年である以上、解消には親権者の合意が必要となるため、状況によってはさらに複雑になるケースもあります。

実の親が同意しないときはどうすればいい?

養子が15歳未満の場合、実の親(通常は元配偶者)が法定代理人となっているため、離縁の手続きにはその親の同意が必要です。もし実の親が離縁に反対して話し合いが進まない場合は、やはり家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。

調停でも合意が得られなければ、次のステップは裁判離縁となります。ただし、裁判で離縁が認められるかどうかは、親子関係の継続が困難であるかという点が重要な判断材料になります。

このような場合、たとえば子どもとの交流が完全に途絶えている、養育に関与していない、相手方からの連絡が一切ないといった状況であれば、離縁が認められる可能性もあります。

一方、養子が15歳以上であれば、実の親の意向にかかわらず、養子本人の意思が最優先されます。本人が離縁に同意している場合、実父母の同意は不要です。

養子縁組を解消した場合・しない場合の相続の違い

解消後の相続権はどうなるのか?

養子縁組を解消すると、法律上の親子関係が終了するため、養子との間に相続権は一切なくなります。養親が亡くなっても、かつての養子は相続人とはなりません。逆に、養子が先に亡くなった場合でも、養親には相続権がありません。

つまり、離縁を完了すれば、相続をめぐるトラブルや不本意な財産移転を避けることができます。たとえば、再婚相手の連れ子と養子縁組していたものの、後に実子が誕生したというようなケースでは、遺産分割をめぐる摩擦を未然に防ぐことにつながります。

将来的に財産を誰に引き継がせたいかという意思がはっきりしているのであれば、養子縁組を続けるべきかどうかを見直すひとつの判断材料になるでしょう。

縁組を続けたままの場合の相続関係とは

一方、養子縁組を解消せずに関係を継続していると、法的には「実子」と同等の扱いとなります。そのため、あなたが亡くなった際には、養子にも法定相続分が発生します。

仮に再婚相手との間に実子がいた場合、養子も含めて全員が法定相続人となり、相続分は平等に扱われます。養子であることを理由に相続分が減るということはなく、実子と全く同じ立場で遺産分割に参加することになります。

このとき、遺言書で特定の相続分を指定していても、養子には「遺留分」として最低限の取り分が認められており、他の相続人と揉める原因になることもあります。

また、養子があなたより先に亡くなった場合、その子に相続人がいなければ、あなたがその財産を相続することになります。このようなケースでは、元配偶者や養子の配偶者と遺産分割協議を行う必要が出てくることがあり、それもまた複雑なトラブルを生む要因となるでしょう。

養子縁組を解消したいと思ったら、まず知っておきたいこと

結婚相手に連れ子がいて、その子と養子縁組をしたものの、後に離婚を経験したという方は少なくありません。離婚後も法的な親子関係が続くことで、思いがけない負担やトラブルに巻き込まれることもあります。とくに相続の問題は深刻で、「意図せずして財産が渡ってしまう」「実子との間で争いが起きる」といったケースも珍しくありません。

こうしたリスクを回避するためには、状況に応じて養子縁組の解消を検討することが大切です。ただし、離縁には相手の同意や法律上の理由が必要となる場合があり、すべてがスムーズに進むとは限りません。

もし話し合いが難航していたり、調停や裁判に進む可能性がある場合には、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することで、適切な手続きを踏みながら最善の形で解決を目指すことができます。

「離縁をしたほうがいいのか悩んでいる」「相続のことで不安がある」「連れ子との関係で問題を抱えている」といった場合には、早めに法的なアドバイスを受けておくことをおすすめします。時間が経てば経つほど選択肢が限られてしまうこともあるからです。養子縁組の解消・相続に関してお悩みの方は藤沢市にある法律事務所【弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所】へお気軽にご相談ください。

大切なのは、今後の自分自身の人生設計を見据え、冷静に選択していくことです。感情だけで決めず、法律の視点と実務的な対応を踏まえて進めていくことで、後悔のない判断につながります。