- 特集

- 2025.04.25

相続の基本を徹底解説!法定相続人の範囲・順位・相続割合までわかりやすく説明

ある方が亡くなった場合、その方が有していた財産(遺産)は誰かが引き継ぐことになります。

とはいっても、何のルールもなければ、誰がどのように引き継ぐか決められずに困ってしまいます。

本記事では、遺産の引継ぎのルール、特に法定相続人の範囲や順位について詳しく解説します。

相続の基本から具体的な相続割合まで、わかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 相続と遺言

亡くなった方が適法な遺言書を残していた場合には、基本的には、遺言書に記載されている方が、遺言書に記載された内容の財産を引き継ぐことになります。

遺言書は、亡くなった方が「自分のどの財産を、誰に渡したいか」を示したものです。自分の財産をどうするかは、その財産を持っている方の自由であり、それはご逝去に際しても変わりません。そのため、基本的には遺産は遺言書に沿って引き継がれるということになります。

※本稿では割愛しますが、遺言にしたがって遺産を引き継ぐ手続には、主に「遺贈」と「相続」があり、これらは遺言の内容や引き継ぐ人によって分けられます。

もっとも、遺言書による遺産の引継ぎにも例外があります。

まず、後述する法定相続人(ただし、第一順位と第二順位のみ)には、遺言によっても奪うことのできない「遺留分」という権利が認められています。遺留分は、最低限の遺産を引き継ぐ権利といえます。そのため、例えば(第一順位または第二順位の)法定相続人が複数名いる状況で「遺産は全て〇〇に相続させる。」という遺言を遺したとしても、完全にはその通りにならない場合があります。

また、遺言書に記載された遺産の受取人や法定相続人の全員が同意しているのであれば、遺言とは異なる内容で遺産を分割することができる場合もあります(本稿では割愛しますが、遺言執行者がいる場合などはまた検討が必要となります。)。

なお、遺言書に記載のない遺産が見つかった場合などは、その遺産の分け方についての被相続人の意向はわかりませんので、遺産分割協議を行わなければなりません。

2. 遺言書がない場合は?

遺言書とは、亡くなった方が「どの財産を、誰に渡したいか」を示したものであり、基本的には遺産は遺言書に沿って引き継がれることを前述しました。

それでは、遺言書がない場合や遺言書に記載されていない財産が発見された場合には、遺産は①誰が②どのように引き継ぐのでしょうか。

これらについては、民法がルールを定めています。具体的には、①法定相続人が、②遺産分割協議をすることによって決めることになります。

3. 法定相続人とは?

ドラマ等で目にすることも多いと思いますが、相続の場面では、当事者が複数人で話合いをしたりしています。では、その当事者には誰がなるのでしょうか。

誰もが当事者になれるとすれば、相続は登場人物が多すぎて成り立ちません。そのため、民法では、当事者になれる人を「法定相続人」に限定しています。

法定相続人とは、相続する権利を持つ人のことを指します。遺産を分ける話合いに参加し、話合いの結果によっては遺産を引き継ぐことができます。

法定相続人が一人でも欠けていた場合には、その話合いは基本的に無効となります。話し合って遺産を引き継ぐ権利があるのにもかかわらず、話合いに参加できず、自分の知らないところで勝手に決められてしまう事態を避けるためです。

一方で、法定相続人ではない人は、相続によっては故人の財産を引き継ぐことはできません(ただし、「遺贈」といって、遺言がある場合には、法定相続人ではなくても財産を取得することができる場合等はあります。)。

また、あくまで権利ですので、法定相続人本人が相続を望まなければ、この権利を捨てることもできます。これを相続放棄といいます。相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、遺産を引き継ぐことは一切できなくなります。

以上から、遺産についての話合いにおいては、そもそも誰が当事者(法定相続人)に当たるのかが非常に重要であり、慎重に判断しなければなりません。

4. 法定相続人の範囲と順位

では、具体的に誰が法定相続人に当たるのでしょうか。

ドラマ等では被相続人の子ども同士や兄弟姉妹間で言い合っているシーンがよく見られます。

前提として、法定相続人に誰が該当するかの判断は被相続人が亡くなられた時点で行います。そのため、法定相続人は、被相続人がご存命の間に決まることはありません。

具体的な判断についても民法に規定があり、法定相続人になれる優先順位が決まっています(「相続順位」と呼ばれるものです。)。

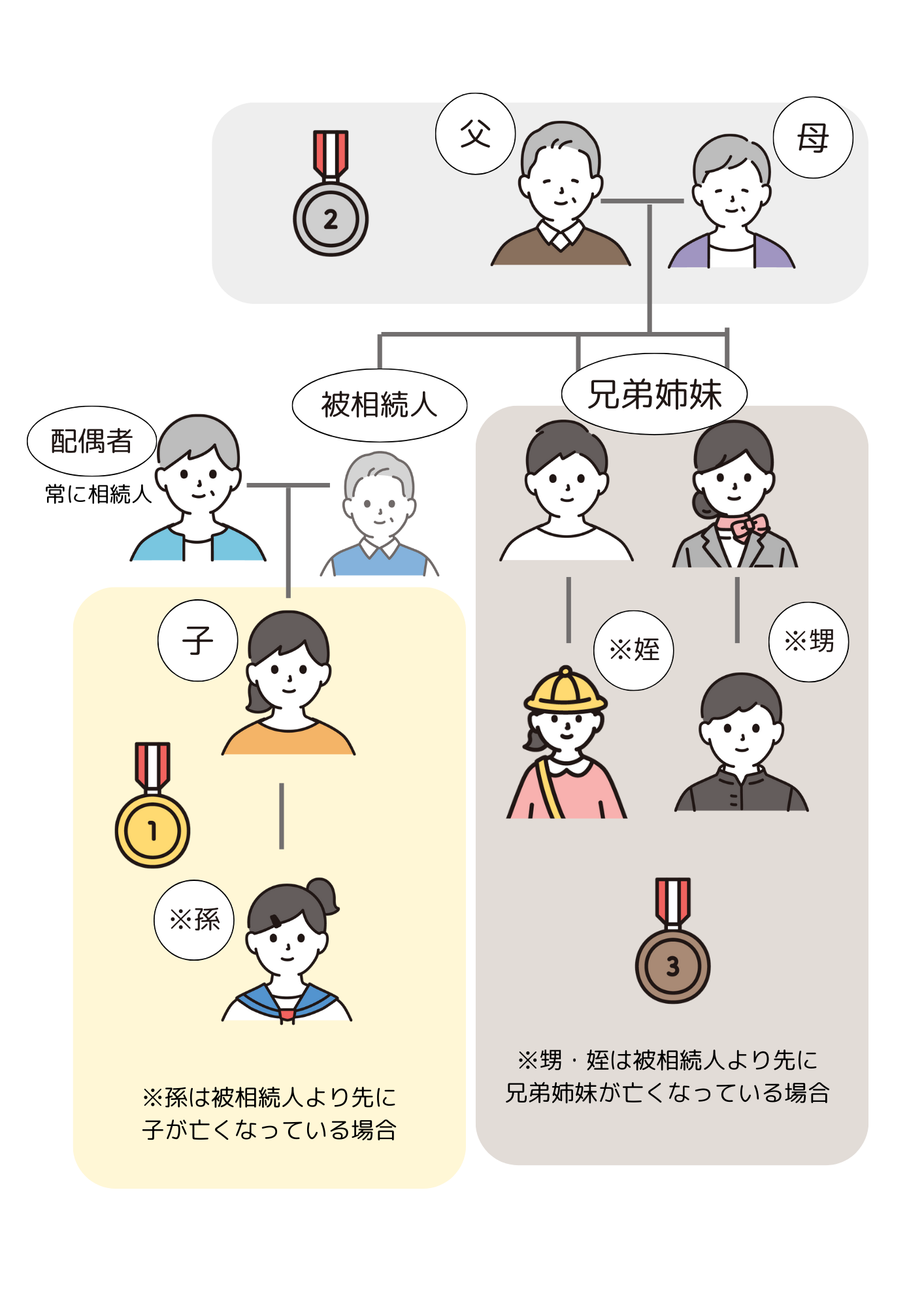

まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は、他の法定相続人が誰かにかかわらず、常に法定相続人となります。

次に、配偶者以外の人については、相続順位は3段階に分けられています。一般的に、第一順位、第二順位、第三順位と呼ばれています。

各順位については、第一順位に該当する方が(一人でも)ご存命であれば、その方が法定相続人となります。この場合には、第二順位や第三順位に該当する方は法定相続人になることはできません。

一方、第一順位に該当する方が一人もいない場合には、第二順位に該当する方が法定相続人となります。この場合、第三順位に該当する方は法定相続人になることはできません。

最後に、第一順位および第二順位に該当する方が一人もいない場合には、第三順位に該当する方が法定相続人となります。

以下でそれぞれの順位に誰が該当するかを述べます。

※以下では、相続放棄の場合や廃除・欠格の場合を除きます。

①第一順位:直系卑属(887条)

直系卑属とは、被相続人と直通的に血の繋がった縦の子孫のことを指します。具体的には、子どもや孫、ひ孫などがこれに当たります。

※養子も直系卑属として扱われます。ただし、養子の子が直系卑属に当たるかは場合によります。

※また、嫡出でない子(婚姻していない父母から生まれた子)も直系卑属として扱われます。ただし、被相続人が父の場合は、認知がされていないと対外的に被相続人の子であることを証明できないため、認知されていることが条件となります。

直系卑属にご存命の方がいる場合には、その全員もしくは一部の方が、第一順位として法定相続人となります。ただし、必ずしも直系卑属の全員が法定相続人となるわけではありません。以下のとおり、直系卑属の中においても、法定相続人になる順番があります。

まず、被相続人に子どもがいて、被相続人が亡くなられた時点で子どもがご存命の場合は、子どもが法定相続人となります。

次に、被相続人が亡くなられた時点で、子どももすでに亡くなっている場合は、子どもの子(孫)が法定相続人となります(これを代襲相続といいます。)。さらに孫もなくなっている場合は、孫の子(ひ孫)が法定相続人となります(これを再代襲相続といいます。)。

このように、直系卑属については、代襲相続は限りなく認められます。

また、代襲相続は子どもの家系ごとに認められます。すなわち、被相続人に子どもが2名(AとB)いて、Bは亡くなっているがBの子C・Dがいる場合には、法定相続人はAとCとDになります。すなわち、「Aがご存命のため、相続人はAのみで、Bの家系は代襲相続しない」というわけではない、ということです。

一方、子どもがご存命で法定相続人となる場合には、その子どもの子(孫)は法定相続人となることはできません。代襲相続は、本来の法定相続人が死亡している場合に認められるためです。

②第二順位:直系尊属(889条1項)

被相続人が亡くなられた時点で、被相続人に子どもがいない場合や直系卑属が全員亡くなられている場合、上述の第一順位に該当する方は誰もいないことになります。

この場合には、第二順位として、被相続人の直系尊属から法定相続人が選ばれることになります。直系尊属とは、直通的に血の繋がった縦の祖先のことを指します。

そして、第二順位では、まず被相続人に近い親等の方が法定相続人となり、同じ親等の方が全員亡くなられていた場合にのみ、次の親等の方々が法定相続人になります。

したがって、まずは被相続人の両親が法定相続人となります。両親ともご健在であれば、両親とも法定相続人となります。両親の一方が逝去されていた場合には、ご存命の方が第二順位としては単独で法定相続人となります。

被相続人が亡くなられた時点で、両親とも亡くなっていた場合には、被相続人の祖父母が法定相続人となります。祖父母のうち1名でもご存命であれば、その方が第二順位としては単独で法定相続人となります。祖父母に当たる4名も全員亡くなられていた場合には曾祖父母…と続いていきます。

以上のように、直系尊属もご存命の祖先までさかのぼりますが、その親等の方が全員亡くなっていないとさかのぼりません。上述した第一順位では、子どもの家系ごとに次の世代への代襲相続が認められていましたので、この点は異なることになります。

③第三順位:兄弟姉妹・甥姪(民法第889条第2項)

最後に、被相続人に子どもや直系卑属がいないか亡くなっており、かつ、直系尊属も全員亡くなっている場合には、第一順位および第二順位に該当する方が誰もいないことになります。この場合には、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

「兄弟姉妹」には、いわゆる半血兄弟、すなわち父母のどちらか一方のみが相続人と同一の方も含まれます。

兄弟姉妹(の一部)の方がすでに亡くなっている場合は、その方の子(甥・姪)が代襲相続します(民法第889条第2項但し書き)。

この場合の代襲相続も第一順位で述べたことと同様に、兄弟姉妹の家系ごとに判断されます。例えば、被相続人に兄Aと妹Bがおり、Aが被相続人よりも先に亡くなっていて、Aには子C・Dがいる場合には、法定相続人はBとC・Dとなります。

一方で、第一順位の代襲相続は(子孫がいる限り)限りなく認められますが、第三順位の代襲相続は一度しか認められません。すなわち、第三順位では甥姪までしか法定相続人になれず、被相続人の兄弟姉妹・兄弟姉妹の子である甥姪が亡くなっていても、甥姪の子(又甥・又姪)は法定相続人にはなれません。

配偶者(890条)

前述したとおり、被相続人が亡くなられた時点で配偶者がご存命の場合は、その配偶者は法定相続人となります。配偶者は、他の法定相続人が誰になるかに関係なく、常に法定相続人として認められます。

5. まとめ

本稿では相続の基本から法定相続人の範囲や順位を解説しました。相続は、遺言書の有無によって大きく手続きが異なり、法定相続人の存在やその順位も非常に重要な要素となります。民法に基づいたルールを理解することで、遺産の分割に関するトラブルを未然に防ぐことができます。いざという時に備え、相続の仕組みをしっかりと押さえておきましょう。スムーズな相続手続きを進めるためにも、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。KTGグループでは弁護士の他、同グループに司法書士・税理士・社会保険労務士等様々な資格保有者が在籍しております。各士業間で案件を共有し、連携を図ることにより、適切かつ迅速に案件を処理することができます。

相続でお悩みの方は是非一度、弁護士法人KTGまでお気軽にご相談ください。